?

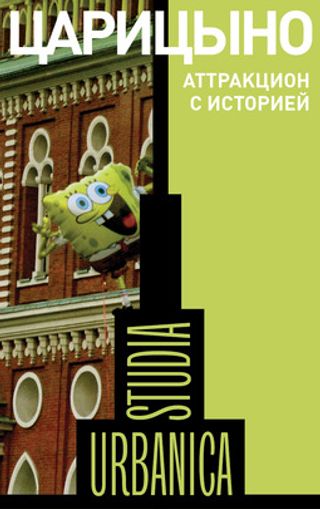

Царицыно: аттракцион с историей

Книга написана коллективом преподавателей и студентов Высшей школы экономики по результатам трехлетнего исследовательского проекта. Она посвящена современному Царицыно: живому и насыщенному культурному пространству, в котором сталкиваются различные концепции истории, разные представления о норме, о культуре, разные логики формирования функциональных свойств и атмосферы современного (постсоветского, столичного) города. Главный герой книги — посетитель Царицыно, для которого работает этот исторический аттракцион, и который сам, в процессе использования, переопределяет его содержание и условия его развития. Этому современному посетителю Царицыно исследователи адресовали как более общие теоретические, так и конкретные этнографические вопросы. Издание проиллюстрировано фотографиями, сделанными участниками проекта.