?

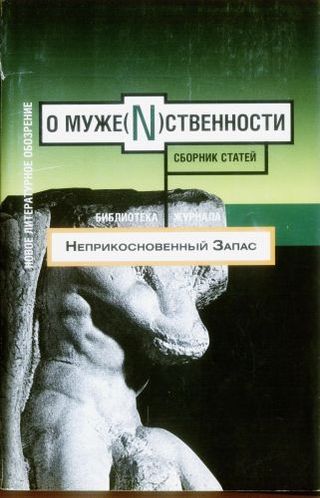

О муже(N)ственности

Задача авторов работ, собранных в данной книге, - понять, каким образом достигается "самоочевидность" расхожих понятий "мужчина" и "мужественность", "пол" и "половая идентичность"; в силу чего и за счет чего они приобретают свою "устойчивость" и "незыблемость"; какую цену приходится платить тем, для кого они не являются столь самоочевидными. Анализ форм "мужественности", предпринятый в данном сборнике, во многом является как попыткой "адаптировать" к российским условиям западные теоретические концепции и схемы, так и коллективным усилием противопоставить зачастую абстрактным и безликим рассуждениям о наследии "отечественного патриархата" конкретный анализ специфических форм его проявления. В книге использован обширный историко-социологический и культурный материал.