?

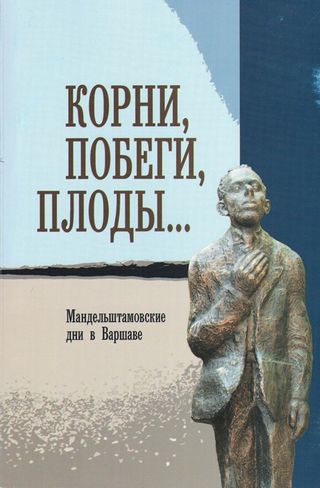

Корни, побеги, плоды...: Мандельштамовские дни в Варшаве. Часть 2

Основу сборника составили доклады и сообщения VI Мандельштамовских чтений, прошедших 18 - 22 сентября 2011 г. в Варшаве; вошли в него и другие исследования жизни и творчества Мандельштама. Первый раздел - «Мандельштам и Польша» - посвящен скрещению судеб русского поэта и польской культуры, во втором разделе представлены исследования биографии поэта, третий раздел - «Штудии» - составили статьи, посвященные различным аспектам мандельштамовской текстологии и поэтики. В разделе «Рефлексии» собраны материалы о восприятии Мандельштама в русской культурной истории. В сборнике представлен широкий спектр голосов и возможных подходов к Мандельштаму - от академических до поэтических. Среди авторов - Адам Поморский, Ивона Смолька, Петр Мицнер, Анн Фэвр-Дюпэгр, Сергей Василенко, Ирэна Вербловская, Александр Жолковский, Мариэтта Чудакова, Леонид Видгоф, Владимир Микушевич, Леонид Кацис, Олег Лекманов, Наталья Горбаневская, Юрий Фрейдин, Павел Нерлер, Лада Панова, Роман Тименчик, Борис Фрезинский, Ирина Сурат, Павел Успенский, Анна Еськова, Наталья Петрова, Генрих Киршбаум и другие.

* Олег Лекманов включен Минюстом в реестр иностранных агентов.