?

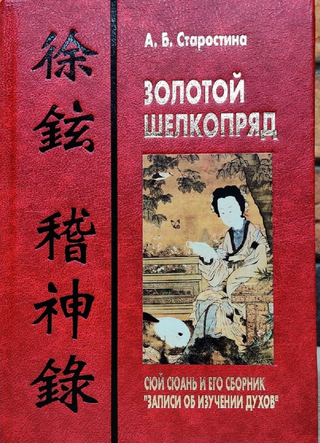

Золотой шелкопряд. Сюй Сюань и его сборник «Записи об изучении духов»

Петербургское Востоковедение, 2020.

Старостина А. Б.

«Записи об изучении духов» — сборник, принадлежащий известному китайскому литератору и каллиграфу Сюй Сюаню (917–992). В настоящее издание вошли первый полный комментированный перевод этого сборника на европейский язык, а также исследование истории сборника и его состава. Рассмотрены сюжетный и мотивный фонд собрания; изучены религиозные и мифологические элементы, в которых нашёл отражение интерес автора к сверхъестественным (демоническим) сущностям и явлениям. Издание предназначено для историков литературы и религии, а также для широкого круга читателей.

Приоритетные направления:

гуманитарные науки

Язык:

русский

Виноградов А. Ю., Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4: История. Регионоведение. Международные отношения 2025 Т. 30 № 6 С. 124–139

В статье впервые проводится комплексный анализ самых древних перечней русских епархий, входивших в митрополию Росии, который позволяет предварительно реконструировать их генезис и эволюцию. Самый ранний перечень в Notitia episcopatuum 13 (1170-е гг.), складывался поэтапно, в три стадии, начиная с 1026 года. Однако уже в середине – второй половине XII в. тот же перечень обрел иной ...

Добавлено: 9 февраля 2026 г.

Гусарова Е. В., Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 3: Филология 2025 № 85 С. 9–15

Настоящее исследование посвящено личности Диоскора, 25-го Александрийского патриарха, занимавшего престол св. Марка в 444–451 гг. Он получил известность благодаря выступлению на Халкидонском Соборе в поддержку доктрины монофизитства, за что впоследствии был репрессирован. В ряде древневосточных Нехалкидонских Церквей Диоскор почитается святым. Его имя неоднократно упоминается в эфиопском Синаксаре и исторических текстах на геэзе. Ценно наличие описания ...

Добавлено: 9 февраля 2026 г.

Тихонова Е. В., Косычева М. А., Training, Language and Culture 2025 Vol. 9 No. 4 P. 35–55

По мере развития жанрового моделирования описание риторических структур исследовательских статей становится все более важным. Хотя обзоры предметного поля второстепенны по отношению к эмпирическим исследованиям, они формируют научную коммуникацию, определяя рамки анализа и устанавливая эпистемологические ориентиры. Их введения выступают в качестве концептуальных линз, определяя интерпретационные рамки. Однако большинство риторических моделей, разработанных для эмпирических статей, оказываются неприменимыми ...

Добавлено: 9 февраля 2026 г.

В статье анализируется процесс создания Русского географического общества (РГО), рассмотренный сквозь призму сетевого анализа. Реконструкция этого процесса вскрыла многообразную сетевую модель, благодаря влиянию которой различные социальные группы смогли организовать новый интеллектуально-политический институт, в основе деятельности которого была заложена николаевская парадигма развития страны, делавшая ставку на изучение географии пространства Российской империи и “русского народа”. При всей ...

Добавлено: 9 февраля 2026 г.

Прасс В. Д., Восточный курьер 2022 № 3 С. 113–122

Империя Лю-Сун — первое из южнокитайских государств эпохи Южных и Северных динас тий. Несмотря на свою недолговечность (она просуществовала всего 59 лет), Лю-Сун ознамено вала собой начало новой эпохи в развитии Китая, отмеченной переходом к военно-авторитар ной диктатуре и возвышением «новой знати». Однако, несмотря на важность, история Лю-Сун, как и всего «смутного времени» III–VI вв., ...

Добавлено: 7 февраля 2026 г.

Зарецкий Ю. П., Виноградов А. Ю., М., СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2026.

В коллективной монографии, посвященной юбилею выдающегося российского ученого-медиевиста П.Ю.Уварова, исследуются средневековые травелоги в их историческом, социокультурном и типологическом многообразии. Проблематика путушествий - физических и ментальных, реальных и вооброжаемых, религиозных и образовательных, научных и увеселительных - является ключевой в попытке понимания специфики жизни, коммуникации и социальной мобильности людей прошлого. Оценивая данный феномен как особую форму (само-) ...

Добавлено: 7 февраля 2026 г.

Новоселова К. И., Лопухина А. А., Гомозова М. А. и др., International Journal of Language and Communication Disorders 2026 Vol. 61 No. 1 P. 1–14

Добавлено: 6 февраля 2026 г.

Мн.: РИВШ, 2026.

В сборнике представлены научные статьи женщин-ученых и преподавателей, участников Международного форума женщин-ученых, который был организован к 105-летию Белорусского государственного университета первичной организацией ОО «Белорус ский союз женщин» БГУ. В сборник вошли статьи представителей Беларуси, России, Китая, Кыргызстана, Азербайджана, Индии, Ирака, специалистов в области биологии, дизайна, журналистики, культурологии, медицины, менеджмента, педагогики, психологии, социологии, физики, филологии, философии, ...

Добавлено: 6 февраля 2026 г.

Пузанов Д. В., Ежегодник финно-угорских исследований 2025 Т. 19 № 4 С. 661–670

В статье описаны основные черты и принципы авторской классификации приемов, при помощи которых в разных культурах объяснялись механизмы проявления вредоносной силы. Методологической основой предложенной типологии стали некоторые приемы Ф. Десколы, продемонстрировавшего многообразие парадигм, при помощи которых природа может наделяться агентностью в разных символических средах. В статье были выделены базовые типы способов объективации бедствий и показано, ...

Добавлено: 6 февраля 2026 г.

Оводова М. К., Вестник Воронежского государственного университета 2024 № 3 С. 96–103

данная статья посвящена исследованию интертекстуальных элементов в детективном

дискурсе. Интертекстуальность, являясь «диалогом» двух текстов, представляет собой двуплановую

структуру, разделяясь на материальную и тематическую. Данные типы интертекстуальности выражаются в заимствованиях элементов плана выражения (слово или его вариант) и плана содержания

текста (сюжеты, мотивы, темы, образы) соответственно. В работе мы обращаемся к изучению тематической интертекстуальности для установления библейского сюжета, являющегося ...

Добавлено: 5 февраля 2026 г.

Оводова М. К., Вопросы психолингвистики 2025 Т. 66 № 4 С. 80–95

Данная статья посвящена изучению фразеологических единиц и прецедентных высказываний, а также разработке возможных принципов их разграничения, поскольку эти языковые единицы являются близкими друг другу по ряду признаков. Фразеологизмами называются раздельнооформленные образования, обладающие устойчивостью и воспроизводимостью, вобравшие в себя имплицитные культурные смыслы. Исследователи отмечают два понимания фразеологии: в узком смысле фразеологические единицы представляют собой средство построения ...

Добавлено: 5 февраля 2026 г.

Оводова М. К., Иностранные языки в высшей школе, Россия 2025 Т. 72 № 1 С. 29–38

Статья посвящена феномену интертекстуальности, который исследуется на материале семи детективных рассказов Э. К. Бентли и Г. К. Честертона. В фокусе нашего внимания находится взаимодействие библейских аллюзий с библейскими прецедентными выражениями и именами, а также их декодирование в детективном дискурсе. Изучаемая проблема заключается в сложности разграничения этих двух классов интертекстуальных маркеров, поскольку прецедентные выражения и имена ...

Добавлено: 5 февраля 2026 г.

Оводова М. К., Вестник Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки 2023 Т. 870 № 2 С. 85–91

В статье проводится лингвостилистический и интертекстуальный анализы детективного рассказа Г. К. Честертона «The Hammer of God» (Молот Господень). Данный тип анализа служит для выявления вербализации у Честертона библейских мотивов. Имея символическую функцию, мотив постоянно проявляется в тексте через аллюзию, отдельные языковые единицы, таким образом производя на читателя определенный эффект. В исследуемом тексте нередко встречаются несколько мотивов, ...

Добавлено: 5 февраля 2026 г.

Сизова А. А., Просвещение, 2025.

Настоящее учебное пособие серии «Время учить китайский!» для обучающихся 7 класса предназначено для развития грамматических навыков в различных видах речевой деятельности и обеспечивает резерв тренировочных упражнений. Наряду с увлекательными заданиями разных типов и уровней сложности издание содержит дополнительные справочные блоки по изучаемым грамматическим темам.

Применение пособия совместно с другими компонентами УМК способствует системному развитию межкультурной коммуникативной ...

Добавлено: 4 февраля 2026 г.

Мартынова И. А., Вестник Самарского государственного университета. Гуманитарная серия 2023 Т. 29 № 4 С. 156–163

На современном этапе развития социума тесно взаимодействуют между собой различные культуры, экономики, языковые системы и общества в целом. Процессы заимствования и ассимиляции заимствований в языке становятся наиболее значимыми процессами языкового развития современного общества, выводя на передний план проблему оправданности заимствований, которая представляется одной из самых актуальных для лингвистов. В данной статье предпринята попытка поиска ответа ...

Добавлено: 4 февраля 2026 г.

Некрасова Н. В., Тверь: Тверская областная универсальная научная библиотека им. А.М. Горького, 2023.

В структуре указателя: очерк жизни и творчества тверского историописателя, педагога, общественного деятеля Владимира Ивановича Колосова (1854-1919); описания всех выявленных его трудов и рецензий на них; система вспомогательных указателей (именной, географический, предметно-тематический); краткая справка об авторе-составителе Надежде Владимировне Некрасовой; библиография публикаций Н.В. Некрасовой о В.И. Колосове.

Для всех интересующихся историей исторической науки в России, региональной историей. ...

Добавлено: 4 февраля 2026 г.

Волчкова Е. В., Journal of Ethnology and Folkloristics 2023 Vol. 17 No. 1 P. 68–82

Добавлено: 16 октября 2025 г.

Малахов В. С., Симон М. Е., Летняков Д. Э. и др., / SSRN. Серия Social Science Research Network "Social Science Research Network". 2020.

Понятие «политическая аккомодация» применительно к теории и практике управления культурным разнообразием могло бы обогатить российский академический словарь. Либерально-демократические государства изобрели специфические механизмы политической аккомодации культурных различий. Благодаря этим механизмам та часть населения демократического государства, которая не готова раствориться в этнокультурном большинстве, более или менее надежна защищена. Закон не только запрещает насильственную ассимиляцию, но и содержит ...

Добавлено: 26 сентября 2025 г.

Данный аналитический доклад является одним из результатов исследований в рамках консорциума НИУ ВШЭ и МГИМО. В нем прежде всего раскрыты вопросы концептуализации национальной мощи и сопутствующих категорий и дается обзор прецедентов. Далее рассматриваются вопросы операционализации предлагаемых нами компонентов национальной мощи. В следующих разделах доклада предлагается анализ вопросов методологии, используемой в докладе. На этой основе предложен ...

Добавлено: 19 сентября 2025 г.

Александрова Е. В., Лаврентьева Н. В., В кн.: In Umbra. Демонология как семиотическая система. Альманах № 12Вып. 12.: М.: Издательский центр Российского государственного гуманитарного университета, 2025. С. 31–84.

Нож — частый атрибут демонов — в Египте наряду с огнём выступал одной из базовых метафор опасностей иного мира, что выражается в синонимичности таких регионов как «Озеро Ножей» и «Озеро Пламени» [Altenmüller 1966]. Мы рассмотрим использование этой метафоры в конструировании образов обитателей иного мира. Как в изобразительном, так и в текстовом (имена) аспекте они зачастую ...

Добавлено: 13 сентября 2025 г.

Добавлено: 21 февраля 2025 г.

Микаелян А. Л., / NRU Higher School of Economics. Series WP BRP "Literary Studies". 2024. No. 28.

Добавлено: 19 ноября 2024 г.

Добавлено: 30 октября 2024 г.