?

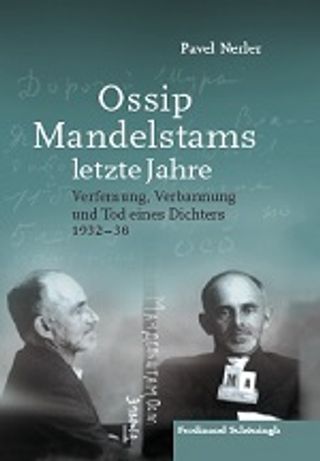

Ossip Mandelstams letzte Jahre: Verfemmung, Verbannung und Tod eines Dichters

Падерборн :

Brill, 2017.

Переводчик: A. Nitschke

Последние годы Осипа Мандельштама. Травля, ссылка и смерть поэта, 1932-38.

Приоритетные направления:

гуманитарные науки

Язык:

немецкий

Полян (Нерлер) Павел Маркович, Урал 2017 Т. 1 С. 160–176

Рассказ о детстве Осипа Мандельштама и его предках. ...

Добавлено: 4 октября 2017 г.

Воронеж: [б.и.], 2016.

Карта мандельштамовских мест Воронежа с пояснениями и комментариями ...

Добавлено: 4 октября 2017 г.

СПб.: Издательство "Росток", 2016.

Альманах «Текст и традиция» издается Пушкинским Домом и Ясной Поляной, двумя известнейшими «литературными домами» России. Одной из важных его задач является рассмотрение современной русской литературы в контексте литературной традиции — классической и древней. В определенном смысле альманах соединяет в себе черты научного и литературного («толстого») журналов: в соответствующих разделах публикуются исследования академического типа

и литературные эссе. Особое место ...

Добавлено: 25 августа 2016 г.

Лившиц Е. К., М.: АСТ, редакция Елены Шубиной, 2019.

В книгу вошли воспоминания, дневники и письма Е.К. Лившиц, жены поэта Бенедикта Лившица. Они рассказывают о счастливом времени дружбы с Осипом и Надеждой Мандельштамами, Михаилом Кузминым, Корнеем Чуковским; о горьких годах войны, лишений и лагереи. Ее письма, охватывающие более полувека (с 1940-х по 1980-е годы), — это свидетельство долгой и упорной борьбы за сохранение человеческого ...

Добавлено: 19 апреля 2019 г.

Полян (Нерлер) Павел Маркович, Вопросы литературы 2016 № 4 С. 345–372

Статья посвящена обстоятельствам сравнительно короткого, но крайне важного периода воронежской ссылки О. Э. Мандельштама – между концом ноября 1935-го и началом февраля 1936 года. Внешне в центре событий этого времени – поездка в тамбовский санаторий, где поэт стремился обуздать свое изнуряющее эмоциональное возбуждение; внутренним же сюжетом становится поиск политической самоидентификации. Его кульминацией явилось письмо Мандельштама ...

Добавлено: 2 октября 2017 г.

М.: Издательство "Политическая энциклопедия", 2017.

Мандельштамовская энциклопедия – научно-справочное издание о жизни и творчестве О. Э. Мандель- штама, многолетний труд архивистов и биографов, текстологов и комментаторов, искусствоведов и других специалистов-мандельштамоведов по описанию и анализу его текстов и его судьбы. В энциклопедии пред- ставлено более 600 словарных статей. Издание проиллюстрировано репродукциями автографов, прижизнен- ных публикаций и биографических документов, произведений живописи и ...

Добавлено: 27 декабря 2017 г.

М.: ООО «АРМПОЛИГРАФ», 2016.

В сборник включены статьи участников московского Мандельштамовского симпозиума (1-3 ноября 2016 г.). Среди представленных материалов – статьи, посвященные поэзии и прозе Мандельштама, его предшественникам и современникам, переводам его произведений на иностранные языки, биографии Надежды Мандельштам, рецепции ее мемуаров за рубежом и др.. Книга адресована не только специалистам, но также всем, кого интересуют произведения Мандельштама, его ...

Добавлено: 2 октября 2017 г.

Кукулин И. В., Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History 2017 Vol. 18 No. 1 P. 165–175

Добавлено: 22 сентября 2016 г.

М.: trofimov.design, 2023.

В сборнике представлены материалы международной конференции «Страх и Муза: Ахматова, Мандельштам и их время», приуроченной к 130-летию со дня рождения О.Э. Мандельштама и 55-летию со дня смерти А.А. Ахматовой (Москва – Санкт-Петербург, 17–21 января 2022 г.). Ее соорганизаторами выступили Мандельштамовский центр НИУ ВШЭ, Государственный музей истории российской литературы им. В.И. Даля и Музей А.А. Ахматовой в Фонтанном доме. В статьях ведущих ...

Добавлено: 5 февраля 2024 г.

Видгоф Л. М., Мец А. Г., Toronto Slavic Quarterly 2018 № 65

В статье сообщаются некоторые новые сведения о семье знакомого Мандельштаму Федора Маранца. Также в статье приведена информация о писателе Н.А. Адуеве, который, как показано в работе, был автором текста письма 15 писателей в поддержку Мандельштама в то время, когда поэт обвинялся в плагиате. ...

Добавлено: 16 октября 2018 г.

Видгоф Л. М., М.: Новый хронограф, 2018.

В книгу Л. Видгофа вошли работы последних лет. В сборнике представлены как обширная информация, относящаяся к биографии поэта, так и статьи аналитического характера, посвященные мандельштамовским стихам и прозе. ...

Добавлено: 16 октября 2018 г.

Зуев Д. В., Collegium 2019 № 31-32 С. 87–90

В статье реконструирована история публикации стихов Осипа Мандельштама в архангельской газете "Северный комсомолец" в 1966 г. ...

Добавлено: 20 февраля 2020 г.

Павловец М. Г., Новое литературное обозрение 2013 Т. 1 № 119 С. 426–433

Отчет о работе научной секции «Неподцензурная и «легальная» литературы в России ХХ века: Формы взаимодействия», состоявшейся в рамках Научно-практической конференции «Филологические традиции в современном литературном и лингвистическом образовании» (МГПИ, 17 марта 2012 г.) ...

Добавлено: 9 марта 2015 г.

М., Париж: Европа, 2008.

«Семиотика скандала» — третий сборник серии «Механизмы культуры». В нем представлены материалы международной конференции, проведенной в Центре славянских исследований (Сорбонна, Париж). Авторы, пользуясь различной методологией, анализируют разные формы скандала как одну из доминирующих категорий литературного процесса, истории и политики. ...

Добавлено: 22 ноября 2013 г.

Видгоф Л. М., М.: ОГИ, 2006.

Книга представляет собой своеобразный иллюстрированный путеводитель по мандельштамовской Москве. «Москва Мандельштама» показывает, какую важную роль в жизни и творчестве поэта играла Москва. Второе издание книги, исправленное и дополненное. В этом издании содержатся, в частности, новые, в сравнении с предыдущей книгой, видеоматериалы, в том числе публикуемые впервые. В книге помещено также несколько литературоведческих статей автора. ...

Добавлено: 1 февраля 2016 г.

Полян (Нерлер) Павел Маркович, В кн.: Текст и традиция: альманахВып. 5.: СПб.: Издательство "Росток", 2017. С. 162–285.

Статья посвящена анализу литературного скандала, связанного с публикацией романа Ш. де Костера "Легенда о Тиле Уленшпигеле" в обработке Мандельштама ...

Добавлено: 4 октября 2017 г.

Нерлер (Полян) Павел Маркович, Collegium 2020 № 31-32 С. 5–9

Характеристика крупного международного филологического форума в Киеве, посвященного и приуроченного к 100-летию со дня знакомства в Киеве Осипа Мандельштама и Надежды Хазиной, его будущей жены, состоявшегося 1 мая 1919 года. ...

Добавлено: 27 октября 2020 г.

Нерлер Павел, М.: Новое литературное обозрение, 2014.

Аннотация: Книга составлена из работ об Осипе Мандельштаме, создававшихся на протяжении более 35 лет. В книге пять разделов, каждый — со своим лейтмотивом. Первый— «Con amore» — личная встреча автора с творчеством Мандельштама. Второй — «Солнечная фуга» — этюды о том, что Мандельштам написал, третий — «Мандельштамовские места» — о том, где он это писал, ...

Добавлено: 12 февраля 2016 г.

Успенский П. Ф., Файнберг В. В., Wiener Slavistisches Jahrbuch. Neue Folge 2019 № 7 С. 106–111

The article “The Language of Osip Mandel’shtam’s Armed with the Vision of Narrow Wasps” aims to describe how Osip Mandel’shtam uses literary language in the poem Vooryzhennyi zren’em uzkikh os... (1937) to create its specifi c semantics, which is both complex and extremely easy to understand. The authors demonstrate that complex metaphors in the poem ...

Добавлено: 20 февраля 2020 г.

Нерлер Павел, Новый мир 2016 № 1 С. 137–164

Фрагмент биографии О.Э. Мандельштама. ...

Добавлено: 29 февраля 2016 г.

Нерлер Павел, Знамя 2015 № 11 С. 123–151

Фрагмент биографии О.Э. Мандельштама. ...

Добавлено: 4 марта 2016 г.

Нерлер Павел, Новый мир 2016 № 2 С. 126–152

Фрагмент биографии О.Э. Мандельштама. ...

Добавлено: 29 февраля 2016 г.

СПб.: Русская христианская гуманитарная академия, 2016.

Вяч. Иванов: pro et contra, антология. Т. 2 / Сост. К. Г. Исупова, А. Б. Шишкина; коммент. коллектива авторов. — СПб.: РХГА,

2016. — 960 с.

ISBN 978-5-88812-725-4

Второй том антологии «Вяч. Иванов: pro et contra» включает четыре раздела, разным образом представляющих личность, творчество и влияние поэта и мыслителя. В первом собраны научные статьи 1922–2010 гг., исследующие его роль ...

Добавлено: 13 марта 2017 г.