?

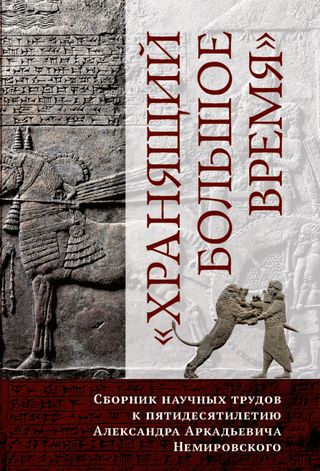

«Хранящий большое время». Сборник научных трудов к 50-летию А.А. Немировского

Сборник посвящен юбилею Александра Аркадьевича Немировского — кандидата

исторических наук, сотрудника Института всеобщей истории Российской акаде-

мии наук, ведущего российского специалиста по истории Древнего Востока, миро-

воззрениям обществ архаики (поздней первобытности и древности), создателя

современной московской школы политической истории Ближнего Востока II тыс.

до н. э. Вошедшие в сборник статьи друзей, коллег и учеников А.А. Немировского

посвящены разным сюжетам древневосточной и античной истории, проблемам

древневосточных филологии и ономастики, отражению древневосточных реалий

в текстах более поздней (античной и средневековой) традиции. Кроме того, в сбор-

нике публикуются посвященные А.А. Немировскому мемуарные статьи его друзей

и ряд произведений его литературного творчества.