?

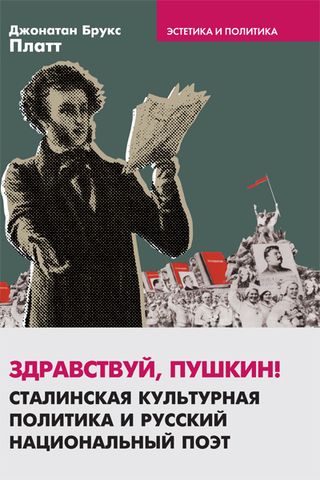

Здравствуй, Пушкин!: Сталинская культурная политика и русский национальный поэт

В книге рассказывается о том, как в сталинской культуре стало актуальным выражение любви к давно умершему поэту дореволюционной России. Этот исторический феномен, казалось бы, плохо согласуется с тем, что в Советском Союзе всячески подчеркивалось национальное многообразие в культуре, делался акцент на почитании современных героев как людей нового типа и шельмовался всякий, кто продолжал тянуть за собой груз прошлого. Автор дает философскую интерпретацию этого противоречия, рассматривая его как конфликт двух противоположных воззрений на время, или хронотопов. Во-первых, «монументализм», типичный и для современного культа национальных поэтов, в котором развитие в культуре увязано с истоками и хранилищами ее ценностей. Во-вторых, «эсхатология», для которой временность сопряжена с разрывами и переломными моментами. Оба подхода равноценно отражены в риторике пушкинского юбилея 1937 г. Теоретический аппарат этого исследования опирается в первую очередь на работы М. М. Бахтина и немецкую герменевтическую традицию. В отдельных главах рассматриваются теории современности Б. Андерсона, К. Лефорта, Ж. Рансьера, Д. Лукача и др. Книга адресована философам, историкам, культурологам, а также широкому кругу читателей.