?

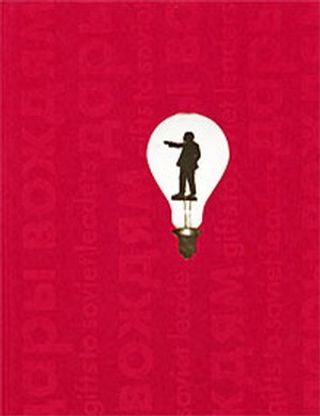

Дары вождям. Каталог выставки

В каталоге выставки «Дары вождям» впервые собраны многочисленные вещи-подарки, публично преподнесенные советским лидерам от В.И. Ленина до М.С. Горбачева и принадлежащие различным музеям и архивам нашей страны. Это предметы, полученные в дар руководителями Советского Союза от частных лиц — рядовых советских и иностранных граждан до глав иностранных держав. Соединенные вместе они создают коллективный портрет общества, впечатляющий образ единства пространства и времени в культуре. Это рассказ не столько о «вождях», сколько о «даре» как языке взаимоотношений человека и власти.

Издание представляет интерес для тех, кто изучает материальную культуру этого периода, кто исследует такие понятия, как советская ментальность, социальная иерархия и власть.