Рынок труда и пандемия: как сработали меры поддержки

Подстройка рынка труда к кризису во многом оказалась эффективной, система смогла переварить новые вызовы. Однако круг получателей пособий мог быть шире, а главный недостаток мер поддержки занятости — отсутствие обязательств компаний перед работниками. Центр трудовых исследований (ЦеТИ) и Лаборатория исследований рынка труда ВШЭ провели совместный онлайн-семинар «Меры пассивной и активной политики на российском рынке труда».

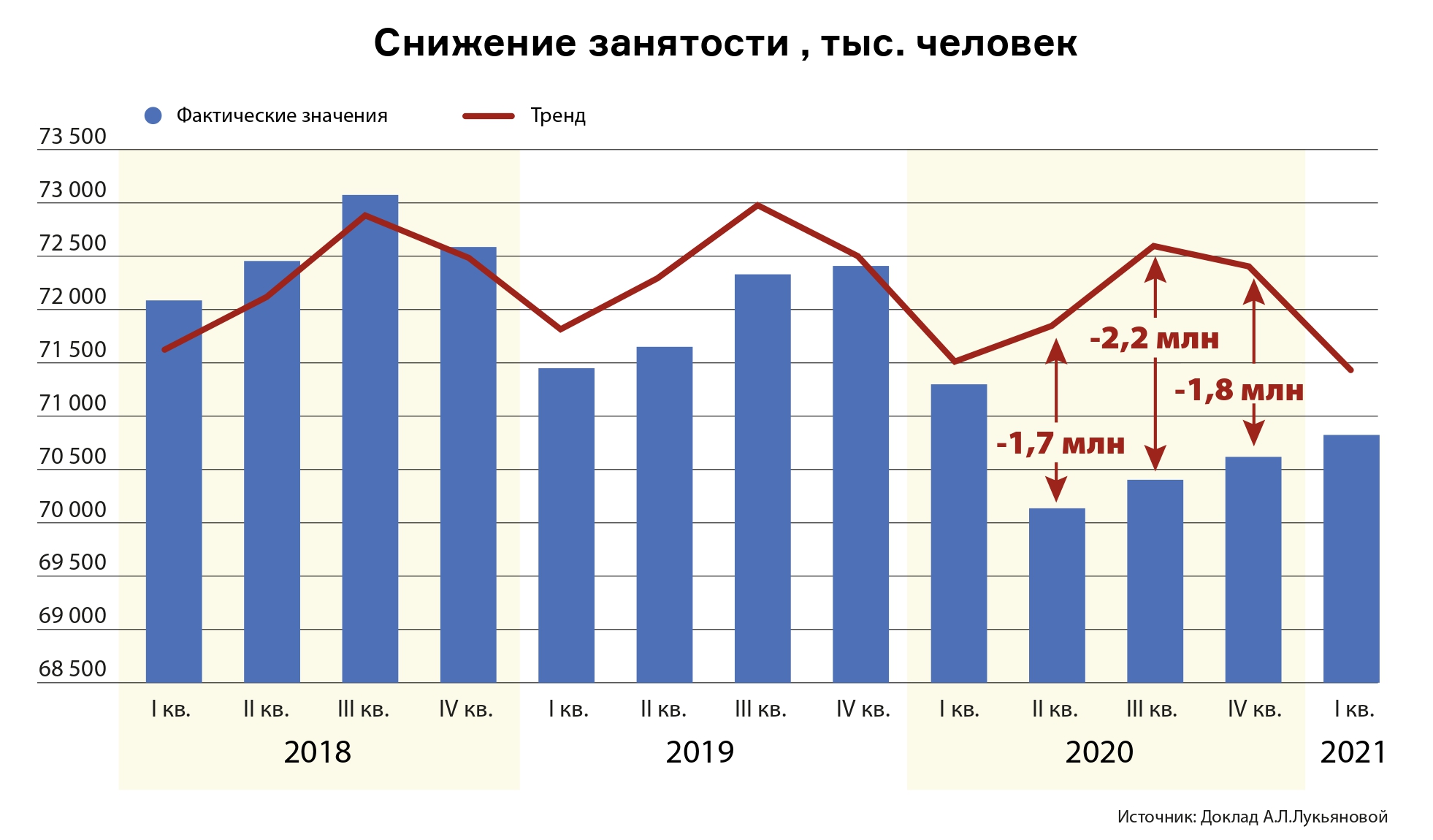

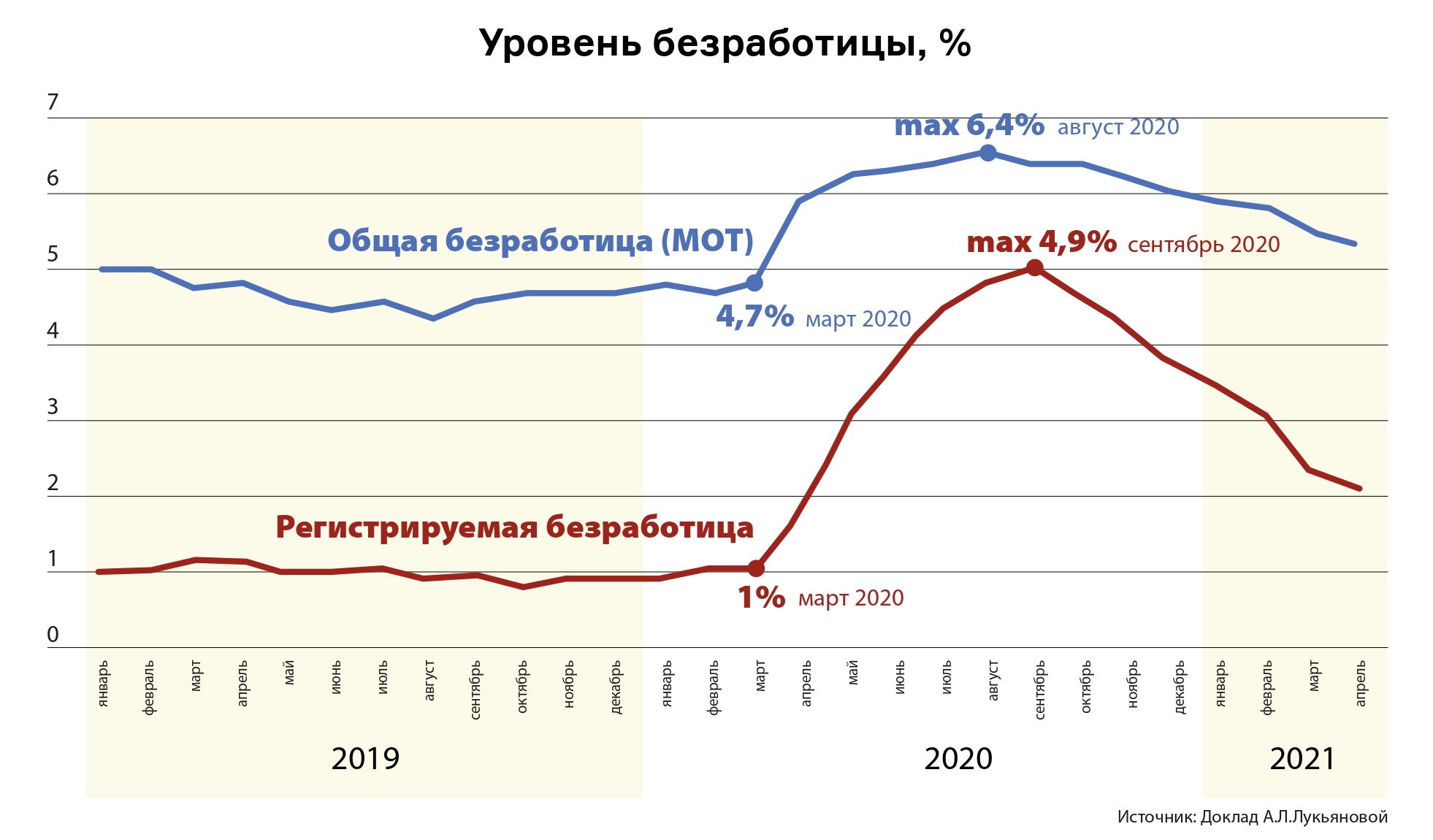

Пик кризиса на рынке труда, по мнению Анны Лукьяновой, старшего научного сотрудника ЦеТИ, пришелся на третий квартал 2020 года. В своем докладе, представленном на семинаре, она напомнила, что в результате введения карантинных мер закрывались или переходили на ограниченный режим работы предприятия, что привело к снижению уровня занятости и росту безработицы. Больше других пострадали молодежь и предпенсионеры, причем спад занятости у первой категории оказался более длительным. Заметно снизился уровень занятости также у индивидуальных предпринимателей.

Самозанятые пережили кризис с меньшими потерями, их численность даже увеличилась, вероятно, за счет потерявших работу по найму

В третьем квартале значительно выросла общая безработица — в 1,4 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, и одновременно взрывной, в 5,3 раза, рост регистрируемой безработицы, что объясняется изменением политики поддержки безработных.

Подстройка рынка труда к кризису проводилась через сокращение рабочего времени и снижение зарплат. В среднем за год (июнь к июню) потери рабочего времени составили 6,2%, наибольшие масштабы — до 25%, отмечались в апреле. Власти реагировали на кризис на рынке труда комплексом мер: уже в начале пандемии постановку на учет в службу занятости перевели в дистанционный формат, были снижены требования к числу предоставляемых документов. Эти меры сработали, и система смогла переварить выросшее число обращений в службу занятости. Также предприниматели получили возможность подавать сведения об увольнении через интернет.

Однако в сложной ситуации оказались люди, не имеющих доступа в интернет или со слабыми навыками владения компьютером. Кроме того, штрафы за игнорирование требований к подаче данных об увольнении невысоки, и часть работодателей их игнорировало. Кроме того, в отличие от ряда стран ОЭСР, не была увеличена численность сотрудников службы занятости, что вызвало рост рабочей нагрузки.

Увеличенное до МРОТ максимальное пособие вводилось на 2020 год, затем эту меру продлили на 2021 год. Однако и в таком размере оно может заметно поддержать только тех, кто до увольнения получал очень низкую зарплату.

В 2021 году МРОТ выплачивается только первые три месяца, затем он снижается до 5000 рублей, что ниже, чем в 2019 году. Это, по мнению Анны Лукьяновой, дает основания говорить, что социальные гарантии части безработных снизились.

Минимальное пособие по безработице в мае 2020 года повысили до 31 августа того же года с 1500 до 4500 рублей. Автор доклада считает, что эта мера поддержала неформально занятых, наиболее уязвимую часть населения. Пособия по безработице также распространились на уволенных после 1 марта 2020 года вследствие противоэпидемических мер и индивидуальных предпринимателей, закрывших свои ИП.

Расширение круга получателей пособия по безработице могло бы увеличить число претендентов на них среди низкоквалифицированных работников и неформально занятых, а также заключивших неофициальные договоренности с работодателем

Такую схему можно было распространить в небольших населенных пунктах, полагает Анна Лукьянова.

Еще одной мерой политики пассивной поддержки стали выплаты на детей безработных, которые прибавлялись к обычным пособиям на детей, что стало помощью наиболее уязвимым семьям. В целом, по мнению Анны Лукьяновой, поддержка доходов наиболее уязвимых слоев не была адресной, тем не менее, повысила их доходы.

Быстрый рост числа зарегистрированных безработных испугал чиновников резким ростом расходов и выплаты пособий сократились до улучшения ситуации на региональных рынках труда. Новыми по сравнению с кризисом 2008-2009 годов мерами автор доклада назвала распространение пособий на индивидуальных предпринимателей и самозанятых, широкое использование мер с ограниченным сроком действия, централизованную поддержку семей безработных с детьми.

Важным инструментом поддержки, особенно в развитых странах, стало сохранение рабочих мест. Особенно значительными такие меры были во Франции и Австрии. Во второй локдаун поддержка была слабее, поскольку многие работники были переведены на дистанционный режим. Программы поддержки неполной занятости и субсидирования зарплаты были больше распространены в странах с жестким трудовым правом. В странах с либеральным трудовым законодательством, таких как Австралия, Канада, принята иная схема — субсидирование зарплаты, причем объем поддержки пропорционален снижению выручки.

Принятые в России меры, по мнению Лукьяновой, ближе к мерам по субсидированию зарплаты, чем к поддержке занятости, так, были установлены беспроцентные кредиты и гранты на выплаты зарплат, к которым допустили и субъектов малого бизнеса.

Доступ к ним был ограничен пострадавшими отраслями, список которых определяло правительство, хотя от локдауна пострадали все отрасли, в развитых странах отрасли по уровню ущерба не разделяли. Размер выплат был привязан к численности работников, а не к выручке и падению деловой активности. Беспроцентные кредиты для поддержки и сохранения занятости выдавались и в других странах, но в России их размер был ограничен МРОТ, умноженным на число работников и сроком в полгода. Были также установлены гранты для малого и среднего бизнеса, но их средства можно было потратить не только на зарплату.

Более удачной, считает Лукьянова, была программа ФОТ 2.0. Хотя она также распространялась на отрасли, которые правительство определило как пострадавшие, и имела ограничения по размеру, эта программа предусматривала возможность полного или частичного списания кредита при сохранении определенного уровня занятости.

По расчетам Минэкономразвития, 98% получателей беспроцентных кредитов выполнили требования для их списания, 2% — выполнили частично.

Но согласно альтернативным оценкам, численность персонала сохранили 60% предприятий, а 40% вынуждены были выплачивать проценты по этим займам

Главным недостатком мер поддержки занятости Анна Лукьянова считает отсутствие обязательств компаний перед работниками.

По ее мнению, принятые в период пандемии меры показали, что уроки кризиса 2008–2009 годов во многом были усвоены. Решения принимали с опорой на опыт и существующую систему пособий, которую можно было адаптировать и масштабировать. Цифровые инструменты были созданы быстро.

Среди системных недостатков мер поддержки Анна Лукьянова назвала опоздание с их введением, особенно с программами рабочих мест, хотя ряд стран ввели их еще феврале–марте 2020 года. Отечественные меры были ориентированы на поддержку предприятий, а не работников, и ограничены списком пострадавших отраслей. Наконец, эти меры слабо координировались с созданием рабочих мест через другие каналы. Были проблемы с информированностью населения о мерах поддержки, ситуацию выправляли регулярные выступления президента, после которых число обращений за пособиями росло.

Заместитель директора ЦеТИ Ростислав Капелюшников, комментируя доклад Анны Лукьяновой, предположил, что большая часть обращавшихся в службы занятости до пандемии были неактивны в поисках работы. Он считает, что этот тезис подтверждается снижением числа обратившихся за пособиями после октября 2020 года, когда были сокращены временные меры поддержки безработных. По его мнению, в отличие от кризиса 2008–2009 гг., неясно, какое число работников получили пособия в рамках программы сохранения рабочих мест. «Цифра получения средств предприятиями, где заняты 5 млн человек, не говорит ни о чем, это абсолютный черный ящик», — считает Ростислав Капелюшников.

В ответной реплике Анна Лукьянова выразила мнение, что деятельность службы занятости отчасти замещала социальную политику, пособия по безработице были неплохим каналом поддержки населения. И пандемия подтвердила необходимость реформы системы соцзащиты, уверена автор доклада.

Вам также может быть интересно:

Как борьба с пандемией повлияла на интерес к пособию по безработице и на уважение прав работников

Почему службы занятости до введения карантинных мер не пользовались популярностью, что в дальнейшем привлекло в них даже работающих, с какими нарушениями трудовых прав можно столкнуться — исследования по этим темам были представлены на одной из сессий XXIII Ясинской международной научной конференции НИУ ВШЭ.

NEET-молодежь: что происходит, когда не хватает добросовестности, эмоциональной стабильности и упорства

Высшее образование становится более востребованным, когда развиваются технологии, замещающие рутинный труд, и ИТ-сектор сегодня уже формирует повышенный спрос на специалистов. При этом часть выпускников вузов не учится и не работает, а в целом в группе «свободной» молодежи около трети живет в бедности, как и их родители. Об этом шла речь на сессии XXIII Ясинской международной научной конференции НИУ ВШЭ, посвященной человеческому капиталу и заработной плате.

Владимир Гимпельсон рассказал о четырех must have для молодого специалиста

Рынок труда никогда не будет прежним, рассуждали эксперты и игроки рынка в разгар пандемии. Однако изменения оказались менее существенными, чем ожидалось. В чем уникальность сегодняшнего кризиса, почему уровень безработицы быстро вернулся к докарантинным значениям, стоит ли бояться роботизации, за что «штрафуют» старшие поколения и к чему готовиться молодым? На эти и другие вопросы YouTube-канала Вышки ответил Владимир Гимпельсон, профессор факультета экономических наук, директор Центра трудовых исследований ВШЭ.

Профессии в тренде: как Вышка отвечает на вызовы будущего

Рынок труда постоянно меняется. На кого учиться, чтобы выйти из вуза со знаниями и навыками, востребованными не только в современных реалиях, но и как минимум через четыре-шесть лет? Как определить, насколько та или иная профессия будет востребована в будущем? Что может послужить базой для создания списка профессий, которые продолжат быть востребованными и в России и в мире? В нашем спецпроекте эксперты ИСИЭЗ ВШЭ отвечают на эти вопросы через анализ глобальных трендов.

Правила успешного фриланса. Как побеждать в конкурсах на бирже удаленной работы

Шансы фрилансера получить конкурсный контракт могут снижаться до 0,1% и взлетать до 40%. Социологи ВШЭ изучили от чего это зависит. IQ.HSE переложил выводы ученых в инструкцию: как существовать на бирже, чтобы оказываться в выигрыше.

Тест: работа мечты существует? Какие трудовые условия соблазняют миллениалов

HR-специалисты охотятся за молодыми творческими работниками. А те меняют фирмы как денди — перчатки. Почему так происходит? Ольга Котомина из ВШЭ по итогам опроса креативщиков в возрасте 19–35 лет выделила пять характеристик идеального рабочего места. На их основе редакция IQ.HSE составила быстрый тест.

Ярослав Кузьминов — о развитии высшего образования в условиях цифровизации

В течение ближайших 10 — 15 лет рынок труда полностью изменится под воздействием цифровой революции. Чему и как нужно учиться в условиях быстрого обновления профессий и технологий на рынке квалификаций? Как выжить вузам в условиях распада традиционных методик преподавания? Когда ждать появления массовой индивидуализации образовательных траекторий? Ответы на эти и другие вопросы — в лекции ректора НИУ ВШЭ.

Личность на работе. Как трудовые успехи связаны с психологическими качествами

Манера думать, чувствовать и вести себя в определенных обстоятельствах влияет на возможность занятости и величину зарплаты. Эффект от характеристик личности на рынке труда впервые в России измерила Ксения Рожкова.

Безысходность или желание. Межстрановые и гендерные различия мотивации на рынке труда

Экономические показатели стран и присущая им культура влияют на то, какие цели преследуют мужчины и женщины в сфере занятости. Исследователи ВШЭ проанализировали трудовые ориентации людей, проживающих в разных странах мира, и выявили, какие факторы сказываются на их мотивации работать и в какой степени она реализовывается на рынке труда.

«Готовить человека для работы в среде, которая скоро исчезнет — не совсем разумно для государства»

Профессии охранника, продавца и водителя начнут вытесняться в ближайшие десять лет. Им на смену придут специальности, связанные с адаптацией цифровых сервисов, поиском и освоением информации. Именно такой эффект цифровой революции мы увидим к 2030 году, рассказал ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов, выступая 5 марта с докладом на заседании межфракционной группы «Единой России» в Государственной думе.