?

A proposito dello Stato russo: tra carstvo e narod

P. 83–92.

Алексеева Т. А.

Данная статья посвящена отдельным аспектам влияния римского публичного права на право России. Особое внимание автор уделяет анализу понятий «государство» и «царство» в римском публичном праве и российском праве, юридических аспектов отношений церкви и государства в Древнем Риме и России - «Третьем» Риме, концепции республики, а также соотношению власть – народ в римском и советском праве.

Язык:

итальянский

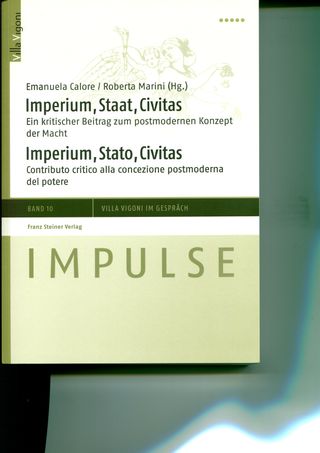

В книге

Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2015.

Филиппов А. Ф., Новое литературное обозрение 2025 № 3 С. 97–112

В статье рассматривается теоретико-социологический подход к понятию империи. Специфика империи заключается в величине ее пространства, но это пространство не заключено

внутри прочных установленных границ, как

у территориальных государств, граничащих

друг с другом. Даже если империи включены

в системы межгосударственных отношений,

идеологии властвующих в них групп предполагают безграничность расширения. Это мно го раз встречалось в истории и может быть

описано при помощи ...

Добавлено: 15 января 2026 г.

Чирикова А. Е., Ледяев В. Г., Мир России: Социология, этнология 2025 Т. 34 № 2 С. 27–48

Статья обобщает результаты многолетнего исследования власти (2011–2023 гг.) в шести малых городах. Основной метод исследования – глубинные интервью с представителями локальных и региональных элит. Главный вопрос исследования: в какой степени разнообразие и автономия местных властных практик сохраняются в условиях завершения

строительства вертикали власти.

Исследование показало, с одной стороны, достаточно широкую вариативность

властных отношений, с другой – наличие определенного ...

Добавлено: 9 января 2026 г.

Белькович Р. Ю., Russian Sociological Review 2025 Vol. 24 No. 4 P. 85–102

Добавлено: 3 января 2026 г.

Петрова Т. М., Quaestio Rossica 2025 Т. 13 № 4 С. 1367–1383

Рассматривается VI Пагуошская конференция как инструмент советской культурной дипломатии. На основе делопроизводственных документов и материалов советской прессы реконструируются процессы подготовки, проведения и репрезентации в СССР Пагуошской конференции. В 1960 г. конференция международного научного объединения сторонников идей разоружения и укрепления мира была впервые проведена на территории СССР. Она использовалась принимающей стороной как инструмент влияния на мировую ...

Добавлено: 27 декабря 2025 г.

Chirikova A., Ледяев В. Г., Social Sciences 2025 Vol. 56 No. 3 P. 18–36

Добавлено: 10 ноября 2025 г.

Дементьева К. В., Коммуникативные исследования 2021 Т. 8 № 1 С. 117–131

Актуальность исследования объясняется существующей необходимостью рассмотреть взаимоотношения власти и медиа в условиях развития новых коммуникаций. Цель работы – рассмотреть медиакоммуникации региона в контексте взаимодействия власти и общества, проанализировать особенности освещения поправок в Конституцию на примере медиа Республики Мордовия. Цель исследования реализуется в системе задач, решаемых в статье, среди которых: 1) проследить основные вехи развития оппозиционных ...

Добавлено: 31 октября 2025 г.

Лубникова М. В., М.: Новое литературное обозрение, 2024.

Как получилось, что именно Рафаэль и Микеланджело задали новые и при этом очень разные стандарты работы в живописных мастерских Рима? Традиционным мастерским, целиком подчиненным воле руководителей и занимающимся воспроизведением их манеры, с течением XVI столетия пришли на смену студии с распределением творческих задач между равноценными участниками. Героями книги Марии Лубниковой становятся величайшие мастера, творившие в ...

Добавлено: 28 октября 2025 г.

Сизов А. А., Социология власти 2025 Т. 37 № 3 С. 36–60

В статье рассматривается феномен наблюдения (surveillance) через призму теорий «структурного насилия» Й. Галтунга и «тихого насилия» Н. Гарвера. Автор прослеживает эволюцию моделей контроля из работ И. Бентама, М. Фуко, Ж. Делёза и А. Рувруа — от паноптического до алгоритмического — и выделяет характерные для этих моделей техники наблюдения. Утверждается, что каждая из этих техник порождает ...

Добавлено: 23 октября 2025 г.

Петрова Т. М., Laboratorium. Журнал социальных исследований 2025 Т. 17 № 2 С. 56–81

Никита Хрущев был первым советским лидером, начавшим практиковать поездки по стране в качестве сценария власти. За семь лет своего нахождения на постах лидера партии и правительства он совершил более ста турне по регионам и республикам СССР, в рамках которых проверял работу местных властей и общался с населением. Частота и тщательное планирование поездок привели к их ...

Добавлено: 21 октября 2025 г.

Сильвестрова Е. В., В кн.: Российская Историческая ЭнциклопедияТ. 13-14.: [б.и.], 2023. С. 799–801.

Раздел посвящен римскому праву. ...

Добавлено: 10 октября 2025 г.

Сильвестрова Е. В., В кн.: Российская Историческая ЭнциклопедияТ. 13-14.: [б.и.], 2023. С. 781–782.

Публикация посвящена проблемам рецепции римского права. ...

Добавлено: 10 октября 2025 г.

Попов Р. К., Социологическое обозрение 2025 Т. 24 № 3 С. 152–172

Статья посвящена философской реконструкции антимодернистских идей М. Хайдеггера в «раннем» и «среднем» периодах его творчества, с акцентом на его попытке преодолеть модерн не через политическую реакцию и культурный пессимизм, а посредством постановки вопроса об онтологических основаниях современности и господствующих в ней способов мышления. В качестве внешней аналитической рамки используется введенное Джеффри Херфом понятие «реакционного модернизма», ...

Добавлено: 2 октября 2025 г.

Тузов Д. О., Закон 2024 № 12 С. 123–133

Современным правопорядкам хорошо известен принцип, берущий свое начало в римском праве, согласно которому собственник несет бремя содержания своего имущества. Вместе с тем уже в древнем праве встречались изъятия из него: например, Законы XII Таблиц возлагали на собственников участков, прилегающих к публичным дорогам, обязанность по содержанию последних.

Возможные исключения из данного принципа — в соответствии с законом или договором — ...

Добавлено: 9 сентября 2025 г.