?

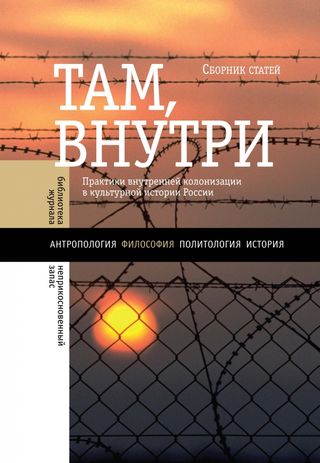

Там, внутри. Практики внутренней колонизации в культурной истории России

Внутренняя колонизация есть применение практик колониального управления и знания внутри политических границ государства. Это особый тип отношений между государством и подданными, при котором государство относится к подданным как к покоренным в ходе завоевания, а к собственной территории — как к захваченной и загадочной, требующей заселения и «окультуривания», направляемых из одного центра. Такой тип господства использовался многими империями и особенно характерен для России. Поэтому изучение внутренней колонизации позволяет увидеть в новом свете важнейшие особенности российской политики, общественной жизни, литературы и искусства XVIII—XXI веков. Этот международный и междисциплинарный сборник представляет первый масштабный опыт исторического исследования культурных практик внутренней колонизации. Среди авторов книги — историки, филологи, философы, киноведы.