?

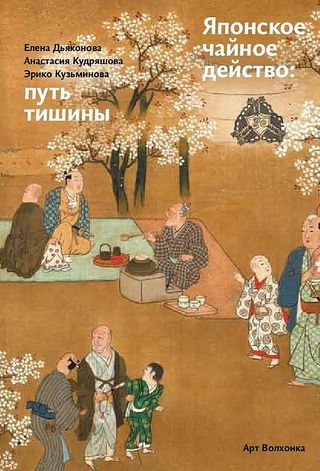

Японское чайное действо: путь тишины

М. :

Арт-Волхонка, 2018.

Дьяконова Е. М., Кудряшова А., Кузьминова Э.

Научный редактор: В. П. Мазурик

Ответственный редактор: А. А. Юсупова, А. А. Егорова

Все мы хотя бы немного слышали о японском чайном действе. Правда, большинство из нас имеет поверхностное и даже искаженное представление об этом ритуале, который сами японцы почтительно именуют не иначе как Путь чая. Книга призвана сломать привычные стереотипы, рассказав о происхождении и глубоком философском содержании древней чайной церемонии, популярной сегодня не только в Японии, но и в разных странах мира.

Научное направление:

Прочие гуманитарные науки

Приоритетные направления:

гуманитарные науки

Язык:

русский

Беляев А. П., Троицкий вариант. Наука 2017 № 224 С. 8–8

Статья посвящена феномену "каваии", рассматриваемому в монографии японского исследователя Ёмота Инухико. ...

Добавлено: 31 августа 2018 г.

Целуйко М. С., Вестник Университета Дмитрия Пожарского 2019 № 3 (15) С. 189–204

В данной статье производится сравнение формы древнекитайского текста "Хэ Лу", найденного в 1983 на бамбуковых планках в Чжанцзяшань, провинция Хубэй, с формой фрагментов известных из нарративной традиции памятников Чуньцю Цзочжуань и Го Юй. Статья показывает, что вопреки сложившемуся в западной синологии взгляду, памятник Хэ Лу по форме не принадлежит исключительно к некоей "южной" традиции, а относится к общечжоуской ...

Добавлено: 13 октября 2020 г.

Кара-Мурза А. А., Философский журнал 2020 Т. 13 № 2 С. 5–18

В статье исследуется вопрос о генезисе и эволюции культурно-цивилизационной самоидентификации крупнейшего русского поэта XX в. Бориса Леонидовича Пастернака (1890‒1960). На основе анализа многочисленных материалов автор доказывает, что Борис Пастернак сформировался как «русский северянин», продолжив плодотворную линию в русской культурной традиции, идущую от екатерининской эпохи (Державин) – через золотой век русской культуры (Вяземский – Пушкин – ...

Добавлено: 1 июля 2020 г.

Ковалева А. Г., Анчугова О. В., Дымова Е. Е. и др., Педагогическое образование в России 2019 № 7 С. 76–83

В данном исследовании представлен метод междисциплинарных проектов на иностранном языке, как один из эффективных методов обучения не только иностранному языку, но и научно-исследовательской работе, межкультурному взаимодействию, использованию информационно-коммуникационных технологий и профессиональной коммуникации. В статье дано определение иноязычной коммуникативной профессиональной компетенции, которая является многокомпонентной и представляет совокупность иноязычной коммуникативной, межкультурной, технологической, научно-исследовательской компетенций и компетенции в ...

Добавлено: 29 сентября 2020 г.

Штейнер Е. С., М.: Совпадение, 2020.

«Одна из целей произведения искусства — создать должников; парадокс заключается в том, что, чем в большем долгу художник, тем он богаче» — писал один поэт (Бродский) о другом (Эуджение Монтале). Автор этой книги не боится быть не только должником, но и банкротом. Именно это бесстрашие обещает обернуть долгое размыкание встречей с подлинным самим собой.

Собрание дзуйхицу и солилокве. ...

Добавлено: 17 декабря 2020 г.

Истягина-Елисеева Е. А., Бариеникова Е. Е., Вестник спортивной науки 2015 № 3 С. 54–57

Статья посвящена анализу методов пропаганды и агитации физической культуры и спорта в СССР во второй половине ХХ века. Актуальность исследования обусловлена необходимостью активизации работы по гражданскому и патриотическому воспитанию молодежи, а также осуществлением задач по оздоровлению широких слоев населения страны. ...

Добавлено: 8 декабря 2020 г.

Истягина-Елисеева Е. А., Новое слово в науке: перспективы развития 2016 № 2 (8) С. 38–39

физическая культура и спорт в Советском Союзе являлись важными элементами социальной политики, будучи инструментами формирования патриотической позиции граждан. Огромную роль в становлении и развитии советской системы спортивно-патриотического воспитания сыграл комплекс «Готов к труду и обороне СССР» (ГТО). На примере данного комплекса автор рассматривает формирование системы спортивно-патриотического воспитания в СССР. ...

Добавлено: 8 декабря 2020 г.

Калинин И. А., Lexington Books, 2019.

Добавлено: 30 октября 2019 г.

Милонас Я., Компациарис П., International Journal of Cultural Studies 2021 Vol. 24 No. 1 P. 34–55

Добавлено: 13 декабря 2019 г.

Феденок Ю. Н., Буркова В. Н., Журнал фронтирных исследований 2019 № 2 С. 127–151

Кросскультурное исследование традиционных норм и современной организации пространства жилого дома показало, на основе собранного полевого материала в России и Танзании, что на изменения организации жилого пространства дома, происходящие под влиянием глобализации и пропаганды западного образа жизни, влияют исходная культура, религия, климатические условия, средства массовой информации и экономическое положение населения. Существенные изменения в XX веке привели ...

Добавлено: 13 ноября 2019 г.

Медушевский А. Н., / NRU Higher School of Economics. Series PS "Political Science". 2021. No. WP BRP 78/PS/2021.

Добавлено: 4 апреля 2021 г.

Нестерова О. А., Сунь Ц., Известия Уральского федерального университета. Серия 2: Гуманитарные науки 2019 № 1(184) С. 181–195

Статья посвящена исследованию коммуникативных практик, характеризующих систему традиционного уклада жизни женщины в Китае и России. На основе сопоставительного анализа романа Г. Ш. Яхиной «Зулейха открывает глаза» и рассказа Лу Синя «Моление о счастье» выявляются основные особенности взаимодействий женщины с социальным окружением, семьей и природой: светские и сакральные коммуникативные практики, в основе которых лежат социальные и ...

Добавлено: 2 апреля 2019 г.

Кулиничева Е. А., Социология власти 2018 Т. 30 № 2 С. 167–189

Статья посвящена особенностям социокультурных исследований вестиментарной культуры спорта на примере футбольной экипировки. В первой части статьи обозначаются основные проблемы работы с этим предметным полем: маргинальный статус спорта как темы во многих академических дисциплинах; сохранность источников и архивов; устоявшиеся представления отдельных исследовательских дисциплин и академические традиции делать фокус на определенных темах; вопрос «видимости» некоторых тем в ...

Добавлено: 11 марта 2020 г.

Иванова О. Ф., Иностранные языки: теория и практика 2012 Т. 2 № 15 С. 2–7

В настоящей статье отражены результаты пилотного исследования, проведенного в Университете Хоккайдо, целью которого было выявить способы образования эвфемизмов японского языка в тематическом поле "Некрасивая внешность". ...

Добавлено: 1 марта 2013 г.

Долин А. А., История и современность 2020 № 3 С. 63–94

В статье освещается история гуманитарного образования в Японии со времен позднего Средневековья до наших дней. Отмечается традиционно высокий уровень образования населения больших городов и активное участие горожан в культурной жизни, а также массовая литературная грамотность населения в Средние века и в Новое время. При этом автор отмечает резкое сокращение программ по гуманитарным дисциплинам как в школе, ...

Добавлено: 4 ноября 2020 г.

Митько А. Е., Свет Христов просвещает всех : Альманах Свято-Филаретовского православно-христианского института 2017 № 24 С. 72–80

Миссия Русской православной церкви среди коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего Востока исторически осуществлялась в контексте решения сопутствующих логистических, информационных, лингвистических, апологетических, культурно-антропологических проблем. Современное положение дел характеризуется значительной трансформацией данных проблем и необходимостью переосмысления целей и задач миссии.Евангелизация народов, живущих в пределах пастырской ответственности Московского патриархата, всегда являлась важнейшей задачей и определяющим фактором ...

Добавлено: 25 октября 2020 г.

Шинкарецкая Г. Г., Берман А. М., Образование и право 2019 № 7 С. 260–269

Цифровые и информационные технологии стали неотъемлемой частью существования современного мирового сообщества и инструментом управления как в государствах, так и в объединениях государств. В связи с этим перед управляющими структурами встают новые вызовы, зачастую требующие пересмотра прежних подходов к регулированию отношений между управлением и обществом. Практический вопрос нашего времени - эффективное внедрение цифровых технологий как на ...

Добавлено: 30 октября 2020 г.

Gordin Michael, Historical Studies in the Natural Sciences 2020 Vol. 50 No. 1-2 P. 11–16

This essay is part of a special issue entitled “Looking Backward, Looking Forward: HSNS at 50,” edited by Erika Lorraine Milam. ...

Добавлено: 8 апреля 2020 г.

Самутина Н. В., Slavic Literatures (ранее - Russian Literature) 2020 Т. 118 № C С. 1–24

This article – which functions as stand-alone analysis but which also allows readers entry into the cluster devoted to pop-cultural literary practices in this volume – highlights the possibilities and perspectives of an approach that puts the reader at the center of research on Russian-language literary practices and texts. The author focuses primarily on texts ...

Добавлено: 5 октября 2020 г.

Штейнер Е. С., Muenchen: Iudicium Verlag, 2018.

Издание представляет собой перевод монографии "Иккю Содзюн: творческая личность в контексте средневековой культуры" (М.: Наука, 1987) с дополнениями и изменениями, а также предисловием, послесловием и комментариями переводчика, Д-ра Петера Раффа, известного ученого, познакомившего немецкого читателя с рaботами ряда российских японоведов. Книга посвящена исследованию средневековой японской культуры; фокусом ее является фигура и наследие (литературное, художественное, религиозное) ...

Добавлено: 25 февраля 2018 г.

издательство Российско-Армянского университета, 2019.

Очередной выпуск международной рецензируемой серии, содержащей научные статьи по вопросам истории, языка и литературы, культуры, религии, мифологии, этнографии и фольклора народов Кавказско-Каспийского региона и шире. Серия также включает материалы аналитического характера, отражающие актуальные вопросы региональной и международной политики. ...

Добавлено: 27 февраля 2020 г.

Замятин Д. Н., Праксема. Проблемы визуальной семиотики 2021 Т. 27 № 1 С. 48–94

Геокультурное пространство любого региона формируется в результате взаимодействия двух слабо отделимых друг от друга элементов – геокультур, развивающихся на данной территории, и культурных ландшафтов. Полноценное развитие геокультурного пространства предполагает

формирование уникальной онтологии воображения, создающей когнитивный «фундамент» для построения соответствующих моделей. Онтологические модели воображения характеризуют возможности расширенной

репрезентации и интерпретации культурных ландшафтов какого-либо

региона. Визуальность культурного ландшафта представляет собой ...

Добавлено: 16 мая 2021 г.

Зыкова Г. В., Вестник Московского университета. Серия 9: Филология 2019 № 3 С. 191–194

Публикация наброска статьи из личного архива А.И.Журавлевой и Вс.Н.Некрасова, посвященной поэтике драматургии А.Н.Островского и проблемам его сценической интерпретации. Подготовка текста, врез и комментарии Г.В.Зыковой ...

Добавлено: 12 июня 2020 г.