?

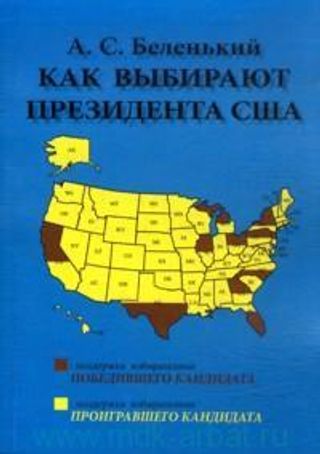

Как выбирают президента США. В вопросах и ответах

М. :

Грифон, 2018.

«Как выбирают президента США» – первая книга на русском языке, рассказывающая о системе выборов президента США, одной из самых уникальных избирательных систем в мире. Написанная в форме вопросов и ответов, книга знакомит читателя со всеми стадиями процесса выборов президента США.

Читатель, прочитавший эту популярную книгу, сможет составить собственное представление о том, насколько действующая система выборов президента США соответствует идеям основателей государства, почему многие американцы считают ее успешно функционирующей, и почему многочисленные попытки кардинально изменить эту систему, предлагавшиеся на протяжении более 200 лет, потерпели фиаско.

М.: Общество с ограниченной ответственностью "Сфера", 2024.

В сборник вошли материалы, освещающие с научных позиций актуальную проблематику таких областей знаний, как экономические науки, юриспруденция, исторические науки. Издание предназначено для студентов и преподавателей учреждений отечественной высшей школы, государственных и муниципальных служащих, всех тех, кто интересуется проблематикой, соответствующей представленным в данном сборнике тематическим разделам. Выражен политологический дискурс, в частности, проблематика, характеризующая актуальное состояние и ...

Добавлено: 7 февраля 2026 г.

АНО ДПО «Центр развития образования и науки», 2024.

В сборнике научных трудов представлены материалы Всероссийской научно-практической конференции «Преобразование современного мира: проблемы и возможности», где нашли свое отражение доклады преподавателей, магистрантов, аспирантов и научных сотрудников ВУЗов России по юридическим, экономическим, техническим, филологическим, медицинским и другим наукам. Материалы конференции актуальны для всех интересующихся перспективными и инновационными направлениям развития науки и техники, и могут быть применены ...

Добавлено: 7 февраля 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ОМЕГА САЙНС", 2024.

Сборник предназначен для широкого круга читателей, интересующихся научными исследованиями и разработками, научных и педагогических работников, преподавателей, докторантов, аспирантов, магистрантов и студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности. Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку). Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей. Статьи представлены в авторской редакции. Ответственность за ...

Добавлено: 7 февраля 2026 г.

Ульяновск: ИП Кеньшенская В.В. (издательство "Зебра"), 2024.

Издание предназначено для студентов и преподавателей учреждений отечественной высшей школы, государственных и муниципальных служащих, всех тех, кто интересуется проблематикой, соответствующей представленным в данном сборнике тематическим разделам. За содержательную часть авторских научных работ и их научную ценность ответственность несут непосредственно авторы и их научные руководители. Мнение авторов публикаций может не совпадать с мнением редакционной коллегии сборника, ...

Добавлено: 7 февраля 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Агентство международных исследований», 2024.

Научное издание предназначено для докторов и кандидатов наук различных специальностей, преподавателей вузов, докторантов, аспирантов, магистрантов, практикующих специалистов, студентов учебных заведений, а также всех, проявляющих интерес к рассматриваемой проблематике с целью использования в научной работе, педагогической и учебной деятельности. Авторы статей несут полную ответственность за содержание статей, за соблюдение законов об интеллектуальной собственности и за сам ...

Добавлено: 7 февраля 2026 г.

АНО научно-исследовательский центр в области организации управления «Содействие», 2024.

В сборник вошли материалы, освещающие с научных позиций актуальную проблематику таких областей знаний, как экономические науки (теория и история экономики, анализ хозяйственной деятельности экономического субъекта, различные вопросы организации и функционирования мирового рынка), юриспруденция (вопросы нормотворчества, правоприменения, истории и методологии юридических наук и пр.), исторические науки (дискуссионные вопросы, связанные с динамикой мирового исторического процесса, историей цивилизаций ...

Добавлено: 7 февраля 2026 г.

Московский университет им. С.Ю. Витте, 2024.

Статьи сборника обобщают прикладные исследования преподавателей по вопросам, касающихся основных тенденций развития современной России. Затрагиваются экономические, политические, социальные, педагогические и прочие аспекты. Данный сборник может быть полезен для ознакомления профессорско-преподавательскому составу и студентам. ...

Добавлено: 7 февраля 2026 г.

Н. Новгород: Издательство Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, 2024.

Сборник включает в себя тезисы докладов и статьи, рассмотренные в рамках VI Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы экономики и бухгалтерского учета» 23 ноября 2023 г. Точка зрения редакционной коллегии может не совпадать с точкой зрения авторов, представленных в сборнике статей ...

Добавлено: 7 февраля 2026 г.

Ягунова Е. Е., Худина А. О., Молодой ученый 2024 № 35(534) С. 121–124

В рамках данной статьи рассматривается понятие письменных доказательств в гражданском процессе. Критической оценке подвергнута законодательная формулировка данного определения, содержащаяся в рамках ст. 71 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Выносится предложение по совершенствованию законодательной дефиниции. ...

Добавлено: 7 февраля 2026 г.

Ягунова Е. Е., Муравьев Н. Е., Молодой ученый 2024 № 15(514) С. 390–391

По итогам проведенного научного исследования автор сформулировал понятие судебного контроля, судебного нормоконтроля, а также рассмотрел модели судебного нормоконтроля в ряде зарубежных стран. ...

Добавлено: 7 февраля 2026 г.

Уфа: Общество с ограниченной ответственностью "ОМЕГА САЙНС", 2024.

астоящий сборник составлен по итогам Международной научно-практической конференции «Планирование, проведение и толкование итогов научных исследований», состоявшейся 27 мая 2024 г. в г. Воронеж. В сборнике статей рассматриваются современные вопросы науки, образования и практики применения результатов научных исследований. Сборник предназначен для широкого круга читателей, интересующихся научными исследованиями и разработками, научных и педагогических работников, преподавателей, докторантов, аспирантов, ...

Добавлено: 7 февраля 2026 г.

Уфа: Общество с ограниченной ответственностью «ОМЕГА САЙНС», 2023.

Настоящий сборник составлен по итогам Международной научно-практической конференции «Н АУЧНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ - ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА», состоявшейся 12 мая 2023 г. в г. Казань. В сборнике статей рассматриваются современные вопросы науки, образования и практики применения результатов научных исследований Сборник предназначен для широкого круга читателей, интересующихся научными исследованиями и разработками, научных и педагогических работников, преподавателей, ...

Добавлено: 7 февраля 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Агентство международных исследований», 2023.

Сборник статей подготовлен на основе докладов Международной научно-практической конференции «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО КЛАСТЕРА», состоявшейся 12 мая 2023 г. в г. Стерлитамак. Научное издание предназначено для докторов и кандидатов наук различных специальностей, преподавателей вузов, докторантов, аспирантов, магистрантов, практикующих специалистов, студентов учебных заведений, а также всех, проявляющих интерес к рассматриваемой проблематике с ...

Добавлено: 7 февраля 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Издательство "Концепция", 2023.

В издание включены статьи, подготовленные по результатам исследований, выполненных аспирантами, студентами и научными сотрудниками научноисследовательских и образовательных учреждений России, Республики Беларусь и стран ближнего зарубежья. Данные работы были представлены на Х Всероссийской научно-практической конференции «ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ДИСКУССИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ» (г. Рязань, 18 мая 2023 г.) и получили одобрение экспертной группы оргкомитета конференции. Приведенные ...

Добавлено: 7 февраля 2026 г.

М.: Русайнс, 2026.

В сборнике публикуются материалы Международной научно-практической конференции «IX Прокопьевские чтения», состоявшейся в Балтийском федеральном университете им. И. Канта 28–29 ноября 2025 г. Представлены статьи на основе докладов участников конференции, рассматривающие проблемы формирования и развития профессиональной юридической корпорации, подготовки юристов, другие актуальные проблемы государства и права. Предназначен для научных и практических работников, преподавателей, аспирантов, студентов юридических ...

Добавлено: 7 февраля 2026 г.

Галыгин Р. А., Сошникова И. В., Современное право 2024 № 9 С. 44–48

В статье рассматривается вопрос определения пределов конституционного права представителей субкультур на объединение. Субкультуры как общественные объединения являются институтом гражданского общества и обеспечивают определение социальной идентичности человека. Авторами рассматривается сущность субкультур, анализируются их ключевые особенности, дается их определение. Субкультуры классифицируются по цели их деятельности и идеологии; в соответствии с выбранной классификацией исследуется вопрос ограничения конституционного права ...

Добавлено: 7 февраля 2026 г.

Нефедов Б. И., Международное правосудие 2025 Т. 15 № 4 С. 65–79

Институту уголовной ответственности индивидов присущ ряд принципов, характеризующих и уточняющих его содержание, причём как на внутригосударственном, так и на международном уровнях. В частности, к ним относятся такие принципы, как nullum crimen sine lege («нет преступления без указания на него в законе»), non bis in idem («не дважды за одно и то же») и nullum poena ...

Добавлено: 5 февраля 2026 г.

Стерлитамак: Общество с ограниченной ответственностью "Агентство международных исследований", 2023.

Сборник статей подготовлен на основе докладов Международной научно-практической конференции «ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ», состоявшейся 15 мая 2023 г. в г. Воронеж. Научное издание предназначено для докторов и кандидатов наук различных специальностей, преподавателей вузов, докторантов, аспирантов, магистрантов, практикующих специалистов, студентов учебных заведений, а также всех, проявляющих интерес к рассматриваемой проблематике с целью использования в ...

Добавлено: 4 февраля 2026 г.

Ягунова Е. Е., Юридическая гносеология 2025 № 4 С. 110–116

Публикация отражает исследование инструментария правовой защиты прав и свобод детей в современном обществе. Автор рассматривает юридические механизмы, способствующие полноценной реализации законных интересов детей, и конкретизирует нормативно- правовые акты их закрепляющие. В работе дифференцируются инструменты защиты прав детей по различным основаниям, в том числе, по субъектам реализации и в этом контексте автор рассматривает возможность совершенствования правовых ...

Добавлено: 4 февраля 2026 г.

Ягунова Е. Е., Ноздрина Н. А., Вопросы российского и международного права 2024 Т. 14 № 9-1 С. 323–329

В данной статье проводится анализ современной российской практики в сфере обеспечения вещных прав и законного владения. Для совершенствования регулирования вещных прав необходимо осуществлять поиск направлений совершенствования механизма защиты вещных прав и законного владения посредством исследования правоприменительной практики. При этом, в отличие от распространенного в настоящее время в научной литературе подхода, ориентированного на оценку статистических показателей, ...

Добавлено: 4 февраля 2026 г.

Ягунова Е. Е., Ноздрина Н. А., Юридическая гносеология 2024 № 8 С. 87–93

На сегодняшний день необходимо сформировать условия проверки школьников в части обладания природными склонностями к различным видам деятельности и проводить мониторинга условий развития одаренности в рамках системы образования, разработать систему социально-психологической поддержки семей с одаренными детьми. Целесообразно сформировать системы воспитания духовно-нравственных ценностей и патриотизма с учетом потребности в признании. Важно повысить прозрачность системы выбора одаренных детей ...

Добавлено: 4 февраля 2026 г.

Чихачев А. Ю., Научно-аналитический вестник Института Европы РАН 2022 № 2 С. 59–70

В статье анализируются итоги очередных президентских выборов во Франции, прошедших 10 и 24 апреля 2022 г. Избирательная кампания разворачивалась на фоне дальнейшей фрагментации французского общества - его превращения в разрозненный «архипелаг» с многочисленными линиями внутреннего раскола. Несмотря на серию кризисов, сопровождавших его президентство, Э. Макрон тем не менее сумел сохранить поддержку социальных верхов, что вкупе ...

Добавлено: 7 января 2026 г.

Самохина Е. Г., Антонов М. В., Хмелевский А. М. и др., / NRU Higher School of Economics. Series LAW "Law". 2025. No. 13 (1).

Добавлено: 13 ноября 2025 г.

Малахов В. С., Симон М. Е., Летняков Д. Э. и др., / SSRN. Серия Social Science Research Network "Social Science Research Network". 2020.

Понятие «политическая аккомодация» применительно к теории и практике управления культурным разнообразием могло бы обогатить российский академический словарь. Либерально-демократические государства изобрели специфические механизмы политической аккомодации культурных различий. Благодаря этим механизмам та часть населения демократического государства, которая не готова раствориться в этнокультурном большинстве, более или менее надежна защищена. Закон не только запрещает насильственную ассимиляцию, но и содержит ...

Добавлено: 26 сентября 2025 г.