?

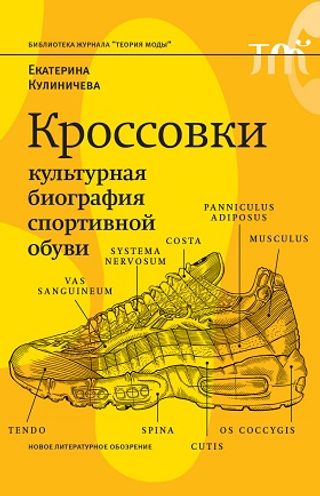

Кроссовки. Культурная биография спортивной обуви

Кроссовки давно стали не только феноменом современной моды, но и феноменом современной культуры, привлекательным и противоречивым одновременно. Книга историка спортивного дизайна и журналиста Екатерины Кулиничевой представляет собой попытку посмотреть на историю этого вида обуви не через историю брендов и моделей, а через ту роль, которую спортивная обувь играла и играет в культуре, через ее «культурную биографию», которая во многом определяет наше отношение к этому предмету гардероба. Именно эта биография находится в фокусе внимания автора. Кроссовки оказываются героями не только истории спорта и моды, но также истории повседневности, медицины и телесности, технических изобретений и промышленности, кино, музыки, субкультур и т. д. В числе героев книги не только бренды и спортсмены, но и режиссеры, музыканты и обычные потребители моды, принимающие или отвергающие кроссовки. Отдельное внимание уделяется кроссовкам как объекту коллекционирования.