?

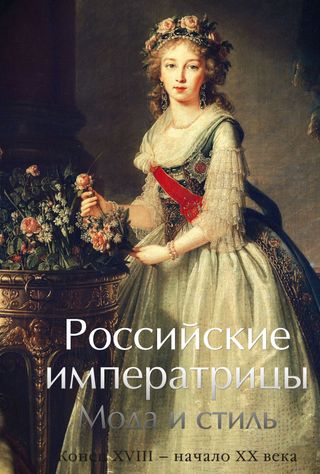

Российские императрицы. Мода и стиль. Конец XVIII – начало XX века. Альбом-каталог выставки в Выставочном зале Федеральных архивов 4 апреля – 13 июня 2013 г.

М. :

Кучково поле, 2013.

Под общей редакцией: С. В. Мироненко

Научный каталог международной выставки, посвященной взаимоотношениям российских императриц с модой и модной индустрией, а также индивидуальным стилям российских коронованных особ конца XVIII - начала XX в.

Главы книги

Лямина Е. Э., Эдельман О. В., В кн. : Российские императрицы. Мода и стиль. Конец XVIII – начало XX века. Альбом-каталог выставки в Выставочном зале Федеральных архивов 4 апреля – 13 июня 2013 г. : М. : Кучково поле, 2013. С. 188-201.

В статье на основе широкого круга источников, в том числе архивных, восстанавливается круг интеллектуальных интересов императрицы Елизаветы Алексеевны (1779-1826), супруги императора Александра I, - ее читательские, музыкальные, художественные предпочтения, увлечение русской историей, меценатство. ...

Добавлено: 17 ноября 2013 г.

Приоритетные направления:

гуманитарные науки

Язык:

русский

Лямина Е. Э., Эдельман О. В., Родина: российский исторический журнал 2011 № 7 С. 53-57

Обзор дневника, который в 1803-1804 гг. вела императрица Елизаветы Алексеевны, биографических обстоятельств, при которых он создавался, и историко-культурной перспективы. ...

Добавлено: 13 марта 2013 г.

Семенов А. М., Ab imperio 2008 No. 1 P. 193-204

А. Семенов предлагает взглянуть на бурно развивающиеся имперские исследования (попытки создания синтезирующей теории империи и типологий колониальных и континентальных империй, а также изучение отдельных империй) с точки зрения интеллектуальных вызовов, которые они бросают традиционной логике исторического мышления. Автор показывает, как осмысление имперского опыта соотносится с историчностью понимания времени, с принятым значением категорий исторического анализа; как ...

Добавлено: 11 сентября 2012 г.

Вишленкова Е. А., М. : Институт российской истории РАН, 2018

Юбилейное издание, выпущенное Институтом российской истории, посвящено истории культур и образования императорской России. Коллектив авторов рассматривает вопросы становления российского образования, библиотек, чтения. ...

Добавлено: 5 ноября 2018 г.

Вишленкова Е. А., Диалог со временем 2017 № 61 С. 216-234

В статье проанализирован проект 1816 года по подготовке профессоров медицины для российских университетов и медико-хирургических академий из «природных русских». Автор проекта – шотландский медик Я.В. Виллие – дослужился на российской службе до звания лейб-медика императора, должностей президента Петербургской медико-хирургической академии и главного медицинского инспектора армии. Суть его предложения состояла в том, чтобы остановить международные наймы ...

Добавлено: 21 ноября 2017 г.

Berlin, Warsz., Brux., Oxford, Wien, NY, Bern, Mainz : Peter Lang, 2019

In many ways Russia under Alexander I was an epoch of exploration and revision of empire and state-building. The authors of this volume explore the Alexandrine-era Russia not from the traditional vantage point of the emperor and his inner circle but from the point of view of experts and elites. These «men on the spot» ...

Добавлено: 21 ноября 2018 г.

Семенов А. М., Judson P., Ab imperio 2019 No. 1 P. 25-43

В своем интервью журналу Ab Imperio в рамках серии “Разговор с автором” Питер Джадсон делится своим исследовательским опытом по ревизии истории Габсбургской империи, которая нашла свое воплощение в книге “Габсбургская империя: Опыт нового осмысления”, изданной в издательстве Гарвардского университета в 2016 году. Интервью вскрывает интересную и малозамеченную историографическую ситуацию конца XX в., когда историки Габсбургской ...

Добавлено: 17 мая 2019 г.

Дмитриев А. Н., Ab imperio 2016 No. 1 P. 125-167

В центре статьи - вопросы развития филологии в Российской империи ...

Добавлено: 15 апреля 2016 г.

Лекманов О. А., Знамя 2014 № 2 С. 250-260

Статья представляет собой комментарий к стихотворению Владимира Маяковского "Император". ...

Добавлено: 7 апреля 2014 г.

Вишленкова Е. А., Парсамов В. С., Российская история 2013 № 1 С. 180-186

Это рецензия на сборник документов В.Печерина и вступительную статью к ним. ...

Добавлено: 12 июня 2013 г.

Лямина Е. Э., Эдельман О. В., В кн. : Российские императрицы. Мода и стиль. Конец XVIII – начало XX века. Альбом-каталог выставки в Выставочном зале Федеральных архивов 4 апреля – 13 июня 2013 г. : М. : Кучково поле, 2013. С. 188-201.

В статье на основе широкого круга источников, в том числе архивных, восстанавливается круг интеллектуальных интересов императрицы Елизаветы Алексеевны (1779-1826), супруги императора Александра I, - ее читательские, музыкальные, художественные предпочтения, увлечение русской историей, меценатство. ...

Добавлено: 17 ноября 2013 г.

Мелентьев Ф.И., Российская история 2020 № 2 С. 211-216

Письма консервативного публициста кн. В.П. Мещерского (1839–1914) к Александру III были известны в эмигрантских кругах ещё в 1940-е гг., а через два десятилетия стали довольно широко использоваться отечественными и зарубежными исследователями. Однако немалый объём написанного и неразборчивый почерк препятствовали полноценному освоению эпистолярного наследия князя, пока в 2000-х гг. Н.В. Черникова не приступила к публикации сначала ...

Добавлено: 13 мая 2020 г.

Мусихин Г. И., СПб. : Алетейя, 2002

Монография посвящена сравнительному исследованию основных компонентов немецкого и российского консерватизма конца XVIII - начала XX вв. Сравнению подвергаются особенности консервативного мышления и мировоззрения в двух странах, а также характерные черты российского и германского реформизма. Показано, что консерватизм России и Германии обладал целым рядом внутренних противоречий, которые не позволили этому направлению стать по-настоящему значимым компонентом общественно-политической ...

Добавлено: 1 декабря 2013 г.

Вишленкова Е. А., Затравкин С. Н., Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2019 No. 2 P. 61-78

Добавлено: 3 июня 2019 г.

М. : Государственная публичная историческая библиотека, 2020

Статья посвящена деятельности московских присутствий по делам об обществах в 1906–1917 гг. В работе рассматривается делопроизводство этих учреждений, этапы рассмотрения уставов обществ, рутинная практика присутствий и общие итоги регистрационной деятельности. Источники исследования представлены делопроизводственными материалами Московского губернского и Московского особого городского по делам об обществах и союзах присутствий. Исследование данной проблемы позволит лучше изучить систему государственного регулирования в ...

Добавлено: 1 мая 2021 г.

М. : РОССПЭН, 2013

Впервые по архивной рукописи в переводе с французского и немецкого яз. полностью публикуются поденные записи Николая I в последние годы бытности его великим князем (1822-1825). Предельно подробно рисующий повседневную жизнь автора и его "малого двора", деловые и увеселительные поездки, театральные впечатления и многое другое, этот исторический источник первостепенной значимости, обладает также собственной индивидуальной поэтикой. ...

Добавлено: 17 ноября 2013 г.

Bernheim N., Теория моды: одежда, тело, культура 2011 № 18 С. 44-69

В статье Н. Бернхейм рассматривается деятельность брюссельского дома высокой моды "Norine" и разнообразные связи его продукции и его основателей, Пауля-Густава ван Хеке и Онорины Дескривер, с европейским авангардом 1910-1940-х гг. ...

Добавлено: 7 февраля 2012 г.

Вишленкова Е. А., Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2018 No. 4 P. 93-114

Добавлено: 21 ноября 2018 г.

М. : Новое литературное обозрение, 2021

«Регион» — одно из тех фундаментальных понятий, которые ускользают от кратких и окончательных определений. Нам часто представляется, что регионы - это нечто существующее объективно, однако при более внимательном рассмотрении оказывается, что многие из них появляются и изменяются благодаря коллективному воображению. При всей условности понятия "регион" без него не способны обойтись ни экономика, ни география, ни история. Можно ли, к ...

Добавлено: 26 августа 2021 г.

Изд-во ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2020

Сборник содержит статьи, подготовленные по материалам докладов Международной научной конференции «Национальные коды в языке и литературе» (Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Институт филологии и журналистики, 31 октября – 2 ноября 2019 г.). Рассматриваются актуальные проблемы функционирования русского языка в синхронии и диахронии в разных коммуникативных сферах. Особое внимание уделяется исследованию языка как фактора национальной ...

Добавлено: 30 сентября 2020 г.

Школьников В. В., Die Welt der Slaven. Internationale Halbjahresschrift für Slavistik 2018 Vol. 63 No. 2 P. 334-363

Добавлено: 17 января 2018 г.

Российская правовая академия Минюста РФ, 2012

Статья прослеживает многовековой путь проникновения африканизмов в современный американский вариант английского языка. Для более глубокого понимания лексических особенностей этой разновидности английского языка, автор обращается к истории США, доказывая ее непосредственное влияние на развитие различных пластов американской лексики. ...

Добавлено: 11 октября 2015 г.

Андриянец В. А., Тирош труды по иудаике 2016

В данной статье исследуется поведение конвербного наращения –et в устной и письменной речи носителей языка идиш. С помощью, в основном, корпуса устной речи EYDES и поисковой машины Google исследуется география феномена, а также стилистические особенности его употребления. ...

Добавлено: 10 декабря 2015 г.

В статье рассматриваются медиастратегии «Исламского государства» (ИГ). Авторы приходят к выводу, что «мягкая сила» ИГ основывается на трех составляющих: культура, политическая идеология и внешняя политика. Источниками «мягкой силы» являются компоненты ее привлекательности для потребителя, т.е. те элементы и образы, которые позволяют заинтересованному и применяющему «мягкую силу» добиться контроля над потребителем. За время своего существования ИГ ...

Добавлено: 13 октября 2018 г.